【ハードオフコーポレーション】「社会のためになるか」「お客さまのためになるか」後編

公開日:2025.07.13

最終更新日:2025.07.13

※以下はビジネスチャンス2025年8月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。

10年で300店の出店を可能にしたFC展開「フランチャイズビジネスは成功の横展開」

2.FC企業としてのハードオフ

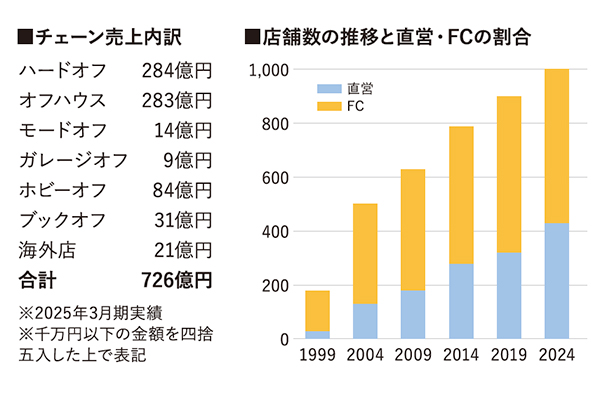

ハードオフの1号店オープンは1993年の2月だが、その後の展開は早かった。100店舗、200店舗と、順調に節目をクリア。そして1号店出店から10年で全国300店舗を達成している。このスピード出店を可能にしたのは、ほかでもないFC展開だった。現在、全国で1020店舗あるハードオフのチェーン店中、FC店舗は約570店。それらを37社が運営しており、その多くが元家電販売店だ。

『自分を実験材料にしてもらっていいですから・・・』

FC1号店のオープンは早く、直営1号店がオープンしたその翌年のこと。だが、これにはエピソードがあるという。

「ある日突然、家電業界紙に載ったウチの記事を見たという家電店の人が浜松から訪ねて来たんですよ。いきなり『加盟させてくれ』とか言われて最初は正直、『何この人』という感じでしたね」(山本会長)

当時の同社は債務超過の状態で日々資金繰りに追われ、とても他人の面倒を見るような状況ではなかった。当然、山本会長の頭の中にもFC展開の構想はなかった。だが、実は「加盟させてくれ」と言ってきた当の相手も、金融危機で崖っぷちだった。その後FC加盟第1号店となり、今も24店舗を経営するのは浜松ホーエーの名倉哲郎社長(現・会長)だ。

「名倉さんは、お父さんから実家の家電店に急に帰って来いと言われて帰ったら、いきなり債権者テーブルに乗っけられてのスタートだったそうです。だから苦労されてビジネスの本質を分かっていた。『自分を実験材料にしてもらっていいですから加盟させてください』。それが殺し文句になって『わかりました』と」(山本会長)

高度成長と共に各地で急成長を遂げていた家電販売店の業界は、その頃、大規模店舗法改正の荒波に襲われていた。ヤマダ電機をはじめとする大手チェーンが巨大店舗を出店し、それまで地域で強かった中堅企業の経営が一気に苦境に立たされていたのだ。そのため経営は崖っぷちでカウントダウンに入っているような家電店経営者の間でハードオフの評判が拡がり、加盟希望者が続々と押し掛けて来た。当時の家電業界ではこれが“新潟詣で”と呼ばれていた。「中には栃木のヌマニウの沼生さんのように、財務の具合は比率こそウチと同じだけど桁が一桁上の人もいました。でも何とかなるかなと思いました。正直に本当のことを言ってくれたからです。銀行さん向けの決算書には、それはそれで生きるためにしなければならないこともわかる。しかし、正直かどうか。それが私が受ける一番の見極めのポイントでした」(山本会長)

FC1号店「浜松和地山店」は1994年のオープン

本部と加盟店は天秤ばかりの関係

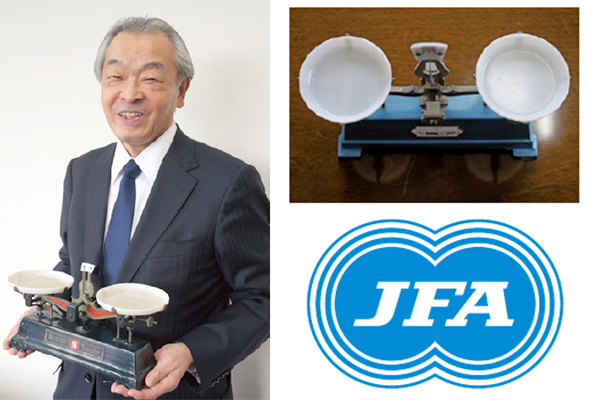

山本会長の会長室には入口の正面に“天秤ばかり”が飾ってある。これは同社のFC展開における基本的な考え方を象徴しているものだという。本部と加盟店は天秤ばかりのように対等の立場で、WINWINでなければならないという意味だ。

「ウチがFC展開をスタートしたのは93年で、99年にフランチャイズ協会の正会員として入会させてもらいました。その時にもらった協会のバッジを見たらそれが天秤ばかりに見えたんです。バッジの由来までは教えてもらっていないし、それは私の勝手な解釈なんですが、この考え方は素晴らしいなと」(山本会長)

そして、山本会長が編み出したハードオフ流FC理論の核となるのが“FCは成功の横展開”という言葉だ。FC本部の中には加盟店同士の交流を嫌うところが少なくない。その点、ハードオフは全てオープンで加盟店同士の交流も極めて活発だ。新店オープンの際には、あちこちの加盟店オーナーが駆けつけ、前夜祭を兼ねて情報交換をする。また、リユース業独特の相互支援もあるという。

「前夜祭が終わったら、ホテルの私の部屋で2次会です。最初の頃は資金繰りの話ばっかり(笑)。ある意味、初期のオーナーとは戦友ですね。また共生商品というんですが、新店を出す時に単独ではとても商品が集まらない。出店が重なると本部だって供給できないわけです。そんな時、FC店さんの力も借りて既存の店から1店舗100個くらいずつ商品を出してもらうんです。今日はもらう側、明日は出す側と繰り返しです」(山本会長)

このオープン前夜祭の慣習はFC展開がスタートして30年が経過した今も続けられているという。また、年1回、全国のFC経営者が集まるオーナー会議(1995年〜)や同じく店長会議(2001年〜)、さらにはパート・アルバイトのためのPA情報交換会(2011〜)まで行っている。

- 本社の会長室には天秤ばかりが飾られている。これを上から見るとJFA(日本フランチャイズチェーン協会)のマークと同じに見えるという

- 本社エントランスには、グループの現店舗数を表示したボードがある(写真は4月末時点のもの)

直営店の割合は25%から45%に上昇

ハードオフに長期にわたって加盟し続けている企業が多いのはこのためだろう。また、ゼロエミッション(91店舗)、大宮電化(66店舗)など多店舗展開しているメガジーも多い。さらに、FC加盟後、株式上場を果たした、ありがとうサービス、エコノスもある。

しかし、これだけ緊密な関係作りをしていても、途中離脱してしまう加盟店もないわけではなかった。

その代表が茨城のワンダーコーポレーションと神奈川のワットマンだ。ワンダーは元は上場していたスーパー・カスミグループ、ワットマンも地域の家電販売店で上場していた企業だった。結局、ワンダーとは契約違反で裁判となり、最後は1店舗あたり3000万円の違約金をワンダー側が支払うことで和解決着している。ワットマンも訴訟には至っていないが、同じく違約金を支払ってFCを脱退している。

一方で、最近の問題は加盟企業も年数を重ねる中、後継者問題などで、FC経営の継続が困難になるケースが増えてきたことだ。これまでにも、FC加盟店が経営していた店舗をまとめて本部で受けるようになったケースはあり、さらに会社を丸ごと引き受けた事例もある。千葉のビッグアルファは2013年に、デンコードーの子会社だった宮城のエコプラスは2020年に、それぞれハードオフの100%子会社になった(注2)。

「加盟店さんから相談があると、まず近くのオーナーさんを紹介しましょうかと言うんですが、オーナーさんが一番こだわるのは自分が育てた社員の将来です。その人たちにスムーズに納得してもらうには『本部さんにお引き受けしてもらうのが一番良い』と。なぜなら上場会社だから、年収とか待遇面ですね。これから、こういうケースは増えそうですね」(山本会長)

全国500店体制だった20年前、25%程度だった直営店の割合は現在、約%まで上昇している。

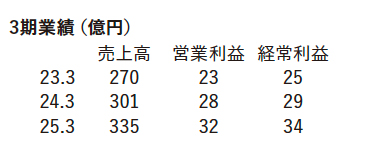

冒頭に記したように、ハードオフコーポレーションの売上高は335億円だが、FC店の売上を含めたチェーン売上高は700億円を越している。内訳は右の表の通りで「ハードオフ」と「オフハウス」がメインとなるが、近年は「ホビーオフ」も伸びている。

グループ店舗も昨年11月に全国1000店舗を達成した。同社ではこれを中期的に、国内2000店、海外1000店、トータル3000店とすることを目標にしている。

(注2)ビッグアルファは「ハードオフファミリー」に社名変更後、他のFC5社の事業も引き継いだが、今年4月に本社が吸収合併した

株式上場のメリットを実感し啓蒙活動も「社会のためになる」を対外活動でも実践

3.上場企業としてのハードオフ

ハードオフは2000年11月に、ジャスダック市場への上場を果たした。倒産の危機に瀕したのが1992年、起死回生のリユース業態転換でハードオフ第1号店をオープンしたのが93年。それからわずか7年後の快挙だった。しかも、総合リユース企業としは初めての株式上場。その後も2004年には東証2部、2005年には1部上場を達成して、現在はプライム市場に名を連ねている。

「IPOって何のこと?」からわずか4年で上場果たす

同社が株式上場を検討し始めたのは、上場のほんの4年ほど前、1996年のことだったという。

「野村証券とJAFCOの若い担当者の方が、本社を訪ねて来ました。『御社ならIPO(証券市場への株式公開)できるかもしれませんよ』と言われて、最初は『IPOって何のこと』って感じでしたね(笑)」(山本会長)

何しろ当時の同社はFC加盟店が急増して売上、利益率共に急増して破竹の勢いだったとは言え、前年までは大幅な債務超過の状態で、社内の整備も全くできていなかったからだ。

「監査法人には『3年でやります』と言ったんですね。私としては何気なく言ったことなんですが、ピッタリ3年でできた。そうしたら『有言実行は山本社長が初めてだ』と言われました。無知だったから素直に、言われるままに基準を満たすようにやったことが良かったんでしょう」(山本会長)

いざ上場を果たしてみると、そのメリットは絶大だったという。「当時はまだリユース業の地位が低くて『オタク、中古屋でしょ』とか言われて、店舗も貸してもらえなかったり、社員募集も苦労しました。しかし、上場してガラッと変わった。フランチャイジーさんだって、本部が上場していたら、それは安心できますよね」(山本会長)

株式上場はまさしく同社が零細企業から生まれ変わる大きなステップになった。

ジャスダック市場に株式を上場(2000年11月)した時の写真。右が山本社長(当時)

ブックオフ創業者坂本孝氏との再会・軋轢・感謝

ところが、上場後、思いがけない事態が発生した。ブックオフの坂本孝氏(創業者)との軋轢だった。

実は山本会長は坂本氏と20代の頃から交流があったという。元々は互いにオーディオ店を経営していた関係で、メーカーの会合などで同席する仲だったのだ。その後、長らくブランクがあったが、1990年に坂本氏が「ブックオフ」事業を開始。山本会長は雑誌の記事でそれを見つけて驚いたという。

「本当に小さい記事で顔写真も載ってなくって。でも坂本孝って名前があったので『あの坂本さんか』と思って電話してみたんですね。ちょうど私もオーディオが売れなくなり苦しんでもがき始めていた頃でした。中古リユースをやろうと思って色々アイディアを構想している最中だったんですよ。これは同じ感じを志向しているなと思いました」(山本会長)

久しぶりに会って話し合い「じゃあ一緒にやろう」となったという。まず、ハードオフがブックオフのFCに加盟し、1号店は1階をブック、2階をハードでやると決めた。だが問題があった。当時のブックオフは35坪の店が標準だった。しかし1号店に予定した店舗はワンフロア100坪の大型店。そうなると1階のブックオフは本だけでは埋まらない。そこで山本会長は坂本氏にCDなどのソフト販売の売場作りを提案したのだ。

この提案は結果としてブックオフにも大きなメリットを生むことになった。それまで本だけの販売だったブックオフがCDなどのソフトを扱うキッカケになったからだ。結果、1996年には今度はブックオフがハードオフのFCに加盟。相互に“本部=加盟店”になったのだ。まさにWIN-WINの関係だった。

そんな同志的な盟友である2人だったが、株式上場はその関係を狂わせてしまった。

原因は、ブックオフよりハードオフの方が先に上場してしまったからだった。以後、坂本氏の態度が急変し、ハードオフがブックオフを出店したいと言ってもなかなかOKが出なくなってしまったという。

結局、ブックオフはハードオフに遅れること4年後の2004年に上場に漕ぎ着け、翌年2005年の3月には両社が揃って1部上場を達成した。それ以後、坂本氏の態度は軟化し、次第に両者の関係は改善していったという。

だが、坂本氏はその後、不正会計問題の責任を取ってブックオフの社長を辞任することになった。多くの人はそれを機に坂本氏と距離を置き始めたが、山本会長は逆だったという。

「プラスマイナスして1%でもプラスが多ければ私は許せたんです。やっぱり坂本さんは私にとって恩人でしたからね」

その後、坂本氏は飲食店「俺のイタリアン」事業を立ち上げFC展開を始めた。山本会長は〝恩返し〟の思いで、地元新潟で2018年、そのFC店をオープンしている。

坂本氏への〝恩返し〟でオープンした飲食店のオープニング。向かって右から坂本氏、山本会長、会長夫人(バックの壁面には3人の絵も)

地元新潟を元気にする「新潟県上場企業の会」

また、山本会長はハードオフの経営の一方で、数々の公職で代表を務めてきた。日本リユース業協会会長(2009〜2015年)、日本フランチャイズチェーン協会会長(2013〜2017年)、新潟経済同友会筆頭代表幹事(2016〜2023年)などだ。

これらに比べて一見地味だが、力を注いできたのが「新潟県上場企業の会」だ。株式上場のメリット伝えたり、地元上場企業をより知ってもらうための啓蒙活動だ。

「新潟にもっと上場企業を増やして新潟を元気にしたいと思ったわけですよ。それで2016年から毎年2月に交流会、9月に合同IRをやっています。東証に聞いても、こういう活動を行っているのは47都道府県で新潟だけだそうです」(山本会長)

実際、山本会長が強く背中を押して、上場に漕ぎ着けた地元経営者もいた。そんな時の山本会長は〝体育会系〟の真骨頂発揮だ。いきなり初対面の相手に「君、男だよな。経営者だよな。なら上場しなきゃ」とたきつけたという。その相手とはキャンプ用品大手スノーピークの山井太社長だ。これもまた、山本流の〝成功の横展開〟と言えるだろう(注3)。

ハードオフは、経営理念として「4つのテスト」を掲げている。

1.社会のためになるか

2.お客さまのためになるか

3.社員・スタッフのためになるか

4.会社のためになるか

(優先順位は1→2→3→4で、4条件を全て満たしているか)

これは、山本会長が長く参加して来たロータリークラブの教えを参考に作ったものだという。

今から6年前の2019年、山本会長はハードオフの社長の座を息子の太郎氏にバトンタッチした。だが、今も対外活動において、その実践には余念がない。

「新潟を元気にしたい」と始めた県上場企業の会で挨拶する山本会長

会社概要

ハードオフコーポレーション

代 表者 代表取締役会長 山本善政、代表取締役社長 山本太郎

所在地 新潟県新発田市

設 立 1972年7月

資本金 1676百万円

従業員 正社員731名、準社員・PA3833名

やまもと・よしまさ

やまもと・よしまさ

1948年、新潟県生まれ。1970年、拓殖大学商学部卒業。1972年、24歳の若さで新潟・新発田の商店街でオーディオショップ「サウンド北越」を独立開業。以後、オーディオ+ビジュアルの「サウンド北越」、パソコンショップ「北越テクニカ」を新潟県内で10店舗構えるまで伸ばす。1992年に業績が突然悪化して経営危機に陥ったが、リユース業態の「ハードオフ」への事業転換で乗り切る。FC展開による全国出店を急ピッチで進め、2000年に総合リユース企業として初の株式上場を果たす。リユース、フランチャイズの各協会でも会長職を務め、業界発展に貢献。 2016年には藍綬褒章を受章。2019年より、社長の座を息子の太郎氏にバトンタッチし、現在に至る。

次なる成長を目指す

すべての経営者を応援する

フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。

次号発売のお知らせ

2026年2月24日発売

記事アクセスランキング

次なる成長を担うすべての起業家を応援する

起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。

すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。

資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。

人気のタグから探す

人気のタグから探す